脍炙人口的脍炙意思是什么 专家来告诉你答案

- 生活

- 2025-08-02

- 180

脍炙人口的"脍炙"到底啥意思?专家解读让我恍然大悟 大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的成语——"脍炙人口"。说实话,这个词我经常用,但直到近才真正搞明白"脍炙"到...

脍炙人口的"脍炙"到底啥意思?专家解读让我恍然大悟

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的成语——"脍炙人口"。说实话,这个词我经常用,但直到近才真正搞明白"脍炙"到底是啥意思。作为一个好奇心旺盛的小编,我决定深入研究一下,顺便把学到的知识分享给大家,保证让你看完也能成为"脍炙"小专家!

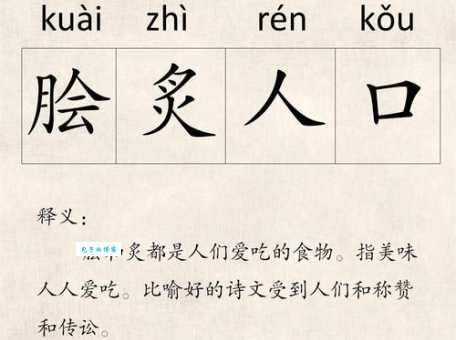

从字面意思开始理解

首先咱们拆开来看,"脍炙"其实是两个字的组合:"脍"和"炙"。这两个字在古代都跟吃有关,没想到吧?

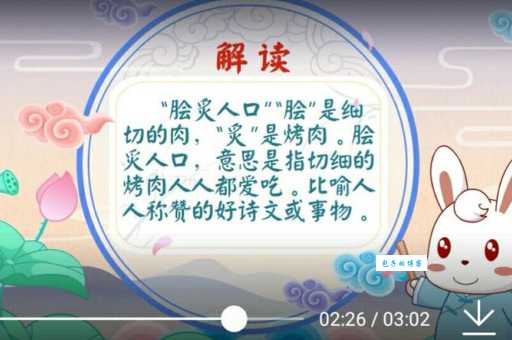

"脍"这个字现在不太常见了,但在古代可是美食界的顶流!它指的是切得很细的生肉片,有点像现在的生鱼片或者刺身。古人吃"脍"可讲究了,肉要新鲜,刀工要精细,还得配上各种调料,是当时的高级料理。

"炙"字咱们现在还能见到,比如"炙手可热"。它的本意是用火烤,像烤肉啊、烤鱼啊都可以叫"炙"。想象一下古代人围着火堆烤肉的场景,是不是很有画面感?

所以合起来,"脍炙"就是生肉片和烤肉,代表了古代受欢迎的两类肉食。这让我突然想到,这不就是古代的"火锅+烧烤"组合嘛!古人可真会吃。

为什么"脍炙"会变成"受欢迎"的代名词?

现在问题来了:为什么代表美食的"脍炙"会演变成"受欢迎、被传颂"的意思呢?这里有个特别有趣的文化演变过程。

在古代,美食是容易被人津津乐道的东西。想想我们现在,吃到好吃的不是也会发朋友圈、到处推荐吗?古人虽然没有社交媒体,但口口相传的力量更强大。"脍"和"炙"作为当时公认的美味,自然成为大家茶余饭后谈论的焦点。

渐渐地,人们就用"脍炙"来比喻那些特别优秀、值得反复品味和传颂的事物。就像我们现在说"这个剧太火了",古人就说"这首诗真是脍炙人口"。

专家解读的深层含义

为了更准确地理解这个词,我特意查了一些语言学专家的解释。原来"脍炙人口"这个成语早出现在《晋书》里,用来形容好的诗文像美味的食物一样被人们传诵和喜爱。

专家还指出,这个成语反映了中国文化中"以食喻文"的传统。我们中国人谈论文艺作品时,常常用饮食来打比方,比如"品味"文章、"咀嚼"文字、"消化"知识等等。"脍炙人口"正是这种思维方式的典型代表。

更有意思的是,专家说这个词还体现了集体记忆的形成过程。当某个作品像美食一样被大众反复"品尝"和讨论时,它就会成为文化记忆的一部分,代代相传。

"脍炙"在古代有多受欢迎?

为了让大家更直观地感受"脍炙"在古代饮食界的地位,我整理了一个小

| 食物类型 | 制作方法 | 受欢迎程度 | 类比现代食物 |

|---|---|---|---|

| 脍 | 生肉切薄片 | 高级宴席必备 | 生鱼片、刺身 |

| 炙 | 明火烤制 | 大众爱 | 烧烤、烤肉 |

从表格可以看出,"脍"和"炙"覆盖了从高端到大众的饮食市场,相当于古代美食界的"顶流"组合。难怪会成为受欢迎的代名词!

现代生活中的"脍炙人口"

明白了"脍炙"的本义后,我现在用这个成语感觉更有底气了。其实在现代,有很多东西可以称得上"脍炙人口":

1. 那些年被全班传抄的流行歌曲歌词

2. 人人都能接上几句的经典影视台词

3. 网络上疯传的段子和梗

4. 朋友圈刷屏的热门文章

这些内容就像古代的"脍炙"一样,因为足够精彩、足够有共鸣,所以被人们口口相传,成为了集体记忆的一部分。

我的个人感悟

研究完"脍炙人口"的来龙去脉后,我有几个特别有趣的发现:

1. 语言真是活的历史书,一个简单的成语背后藏着古人的生活方式和思维方式。

2. 美食和文化的联系原来这么紧密,从吃什么就能看出一个时代的特征。

3. 人类表达"受欢迎"的方式古今相通,只是载体从美食变成了各种文化产品。

4. 有些词我们用得太习惯,反而忽略了它原本生动的意象,重新发现的过程特别有意思。

现在每次看到或使用"脍炙人口"这个词,我脑子里都会自动播放古人享受"脍"和"炙"的画面,感觉跟历史的距离一下子拉近了。

小测试:这些用法正确吗?

学完了正经知识,咱们来点轻松的。下面几个"脍炙人口"的用法,你觉得哪些是正确的?

1. 周杰伦的《青花瓷》真是脍炙人口,几乎人人都会唱几句。

2. 这家餐厅的招牌菜脍炙人口,每天都排长队。

3. 他脍炙人口地吃完了整盘烤肉。

4. 这个民间故事在当地脍炙人口,流传了几百年。

(答案:1、2、4是正确的,3是错误的,因为"脍炙人口"不能作状语使用)

意想不到的"脍炙"冷知识

在查资料的过程中,我还发现了一些关于"脍炙"的冷知识,特别有意思:

1. 古代的"脍"对刀工要求极高,专业切脍的厨师地位很高

2. 孔子在《论语》中专门讨论过"脍不厌细",意思是切脍越细越好

3. 唐代还有专门记载切脍技巧的著作,可惜失传了

4. "炙"在古代有专门的烤炉,叫"炙炉",设计很讲究

这些细节说明古人对待美食的态度相当认真,把饮食上升到了文化和艺术的高度。

从"脍炙"看中西方文化差异

比较有趣的是,西方文化中虽然也有用食物比喻受欢迎程度的表达(比如"piece of cake"表示容易),但没有像中文这样形成如此系统的"以食喻文"传统。这可能跟中国悠久的饮食文化有关,毕竟我们有着"民以食为天"的传统。

这种差异让我想到,语言真的是文化的镜子,一个简单的成语背后反映的是整个民族的思维方式和生活方式。

如何正确使用"脍炙人口"?

作为负责任的小编,我觉得有必要分享一下如何正确使用这个成语:

1. 适用对象:通常用于文艺作品、传说故事等文化产品,不太用于形容人或具体物品

2. 感情色彩:带有褒义,表示广泛而持久的受欢迎程度

3. 常见搭配:脍炙人口的诗文/歌曲/故事/传说等

4. 使用场景:多用于书面语或正式场合的口语

记住这些要点,你就能像个语言专家一样游刃有余地使用"脍炙人口"啦!

说了这么多,不知道你对"脍炙人口"的理解是不是跟我一样有了新的认识呢?你生活中遇到过哪些真正称得上"脍炙人口"的作品或故事?有没有哪个文化产品让你觉得像美食一样值得反复品味?欢迎在评论区分享你的想法,让我们一起探讨语言和文化的奇妙之处吧!