而立不惑豆蔻弱冠这些古代年龄称谓详解

- 生活

- 2025-09-14

- 125

而立不惑豆蔻弱冠这些古代年龄称谓详解 大家好呀!今天咱们来聊聊那些听起来特别有文化范儿的古代年龄称谓。说实话,次听到"豆蔻年华"、"弱冠之年"这些词的时候,我还以为是某...

而立不惑豆蔻弱冠这些古代年龄称谓详解

大家好呀!今天咱们来聊聊那些听起来特别有文化范儿的古代年龄称谓。说实话,次听到"豆蔻年华"、"弱冠之年"这些词的时候,我还以为是某种特别文艺的茶叶品种呢(笑)。后来才知道,原来古人给不同年龄段都起了这么雅致的名字,比我们现在简单粗暴的"20岁"、"30岁"要有意境多了。

为什么古人要给年龄起这么多名字?

你有没有想过,为什么古人这么热衷于给不同年龄段起各种称谓?我觉得吧,一方面是因为古代没有身份证,大家记年龄不像现在这么精确;另一方面,这些称谓往往还承载着那个年龄段该有的社会责任和人生状态。

比如"弱冠",不是说这个人身体弱,而是指20岁左右的男子要开始戴冠(成人礼),但还没完全成熟,所以叫"弱冠"。这种称谓既说明了年龄,又表达了人生阶段,多巧妙啊!

那些美得像诗一样的年龄称谓

咱们现在就来一个个看看这些称谓到底指的是什么年龄段,背后又有什么故事。

童年时期的称谓

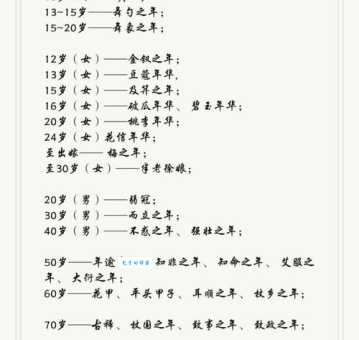

襁褓:这个大家应该都听过,指的是婴儿时期。字面意思就是用襁褓包裹着的小宝宝,一般指出生到1岁左右。

孩提:-岁的小孩。这个词出自《孟子》:"孩提之童,无不知爱其亲者。"意思是这么小的孩子都知道爱自己的父母。

垂髫:这个指的是-岁左右的孩子。"髫"就是小孩子垂下来的头发,古代小孩不束发,所以叫"垂髫"。陶渊明《桃花源记》里就有"黄发垂髫,并怡然自乐"的句子。

总角:-岁的孩子。古代小孩到这个年龄会把头发扎成两个小髻,像两个角一样,所以叫"总角"。《诗经》里就有"总角之宴,言笑晏晏"的描写。

青少年时期的称谓

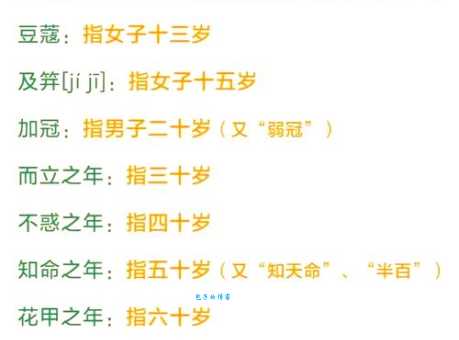

豆蔻:这个特指-岁的少女。出自杜牧的诗句"娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初"。豆蔻是一种植物,开花时非常娇嫩,用来形容少女再合适不过了。

束发:15岁左右的男女。古代男子到了15岁就把头发束起来,表示不再是儿童了。

及笄:女子15岁。"笄"就是发簪,女子15岁行及笄礼,表示可以结婚了。《礼记》里说:"女子十有五而笄。"

弱冠:男子20岁。古代男子20岁行冠礼,戴上表示成人的帽子,但因为还没到壮年,所以叫"弱冠"。

成年后的称谓

而立:30岁。出自《论语》:"三十而立。"意思是30岁应该能够自立了,不仅指经济独立,更指人格独立,有自己的主见。

不惑:40岁。同样出自《论语》:"四十而不惑。"意思是到了40岁,对人生和世事已经看得很明白了,不再迷惑。

知天命:50岁。《论语》:"五十而知天命。"意思是明白什么是人力可为,什么是天命难违。

耳顺:60岁。"六十而耳顺",指能听得进各种意见,不再固执己见。

古稀:70岁。出自杜甫诗句"人生七十古来稀",在古代能活到70岁确实很少见。

耄耋:-岁。"耄"指80岁,"耋"指90岁,现在一般连用泛指高龄老人。

期颐:100岁。《礼记》说"百年曰期颐",意思是百岁老人需要别人照顾饮食起居。

古代年龄称谓与现代生活的对比

为了更直观地理解这些称谓,我做了个简单的对比

| 古代称谓 | 大致年龄 | 现代对应 | 社会意义 |

|---|---|---|---|

| 襁褓 | -岁 | 婴儿 | 完全依赖期 |

| 垂髫 | -岁 | 幼儿园到小学低年级 | 启蒙教育期 |

| 豆蔻 | -岁 | 初中生 | 青春萌动期 |

| 弱冠 | 20岁 | 大学阶段 | 成人责任初期 |

| 而立 | 30岁 | 职场上升期 | 事业家庭建立期 |

| 不惑 | 40岁 | 职场成熟期 | 人生价值观稳定期 |

看了这个是不是觉得古人对人生阶段的划分特别有智慧?每个称谓都不只是年龄标记,更是一种人生状态的描述。

这些称谓在现代还能用吗?

虽然我们现在都用数字来表示年龄,但这些优美的古代称谓并没有完全消失。比如:

1. 文学作品中经常出现"豆蔻年华"形容少女

2. "三十而立"依然是很多人的人生目标

3. 给老人祝寿时还会用"耄耋之年"、"期颐之寿"这样的词

我觉得这些称谓大的价值在于,它们提醒我们年龄不只是数字的增长,更是人生不同阶段的转变。比如"而立之年"不只是说30岁,而是强调这个年龄应该达到的成熟度;"不惑"也不只是40岁,而是一种通透的人生态度。

个人感悟

写这篇文章的时候,我正好处在"而立"和"不惑"之间(就不说具体年龄了,你们猜猜看)。回想自己"弱冠"时的懵懂,"而立"时的焦虑,现在确实对很多事情看得更开了。古人用这些称谓,或许就是想告诉我们:年龄增长不可怕,重要的是在每个阶段活出该有的样子。

你们呢?喜欢哪个年龄称谓?觉得自己现在处在哪个称谓描述的阶段合适?欢迎在评论区聊聊你对这些古代年龄称谓的看法,或者分享你对自己所处人生阶段的感悟~