月是故乡明的上一句原来出自这首诗

- 生活

- 2025-08-07

- 93

月是故乡明的上一句原来出自这首诗 作为一个喜欢在深夜刷手机的小编,我近被一句诗给"击中"了——"月是故乡明"。这句话太熟悉了,熟悉到我都以为它天生就该这么存在,直到某天...

月是故乡明的上一句原来出自这首诗

作为一个喜欢在深夜刷手机的小编,我近被一句诗给"击中"了——"月是故乡明"。这句话太熟悉了,熟悉到我都以为它天生就该这么存在,直到某天深夜失眠刷手机时才发现:原来它还有上一句!而且整首诗美得让人心颤。今天我就以轻松的方式,和大家聊聊这个有趣的发现。

那个"啊哈"时刻

记得那天凌晨三点,我正躺在床上辗转反侧,手机屏幕的蓝光在黑暗中格外刺眼。突然在一个文学公众号上看到"你知道'月是故乡明'的上一句是什么吗?"我的反应是:"啥?这玩意儿还有上一句?"瞬间睡意全无,感觉自己像个文盲一样被知识暴击了。

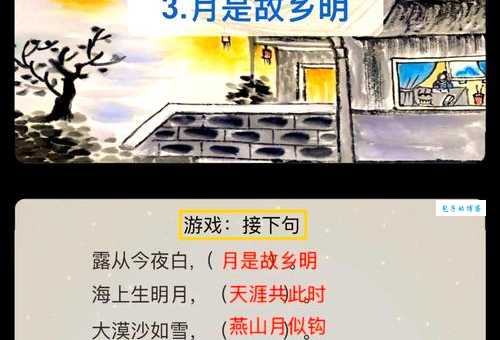

点开文章后才知道,原来"月是故乡明"出自杜甫的《月夜忆舍弟》,全诗是这样的:

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

读完整首诗,我整个人都不好了——不是悲伤的那种不好,而是被美到震撼的那种不好。特别是"露从今夜白,月是故乡明"这两句,简直把人在异乡的孤独感和对家乡的思念写得入木三分。

杜甫的"朋友圈"

让我们先来八卦一下杜甫写这首诗的背景。那时候正值安史之乱,整个大唐乱成一锅粥。杜甫本人也是颠沛流离,兄弟离散。想想看,要是放在今天,杜甫的朋友圈大概会是这样:

| 时间 | 内容 |

|---|---|

| 759年秋夜 | 今晚月亮好圆,想我弟了。露水开始变凉,还是老家的月亮看起来比较亮啊思念 战乱中的日常 |

| 759年某日 | 寄给弟弟的信又退回来了,心塞这仗什么时候才能打完?家书抵万金 乱世飘零 |

当然这只是我的脑补,但想想也挺有意思的。杜甫在那个兵荒马乱的年代,还能写出这么美的诗句,真是让人佩服。

为什么我们只记得半句?

这个问题特别有趣。"月是故乡明"几乎成了中国人表达思乡之情的标配,但它的上一句"露从今夜白"却鲜为人知。我琢磨着可能有几个原因:

"月是故乡明"五个字自成意境,独立出来也能完整表达思乡情感。而"露从今夜白"虽然很美,但单独看意思就不那么明确了。

我们中国人对月亮有特殊情感。从"举头望明月"到"海上生明月",月亮在诗词中一直是思乡的象征。所以提到思乡,我们自然更容易记住和月亮有关的句子。

可能和语言节奏有关。"月是故乡明"朗朗上口,五个字的节奏感很强,容易记忆和传播。

那些被"腰斩"的名句

其实像这样被"腰斩"的名句还真不少。我们平时挂在嘴边的很多名言,都只是原句的一部分。比如:

1. "一寸光阴一寸金"的下一句是"寸金难买寸光阴"

2. "春宵一刻值千金"的下一句是"花有清香月有阴"

3. "人生自古谁无死"的下一句是"留取丹心照汗青"

这种现象特别有意思,说明语言在传播过程中会自然筛选出精华、易传播的部分。但有时候,了解整句反而能获得更丰富的意境和更深的理解。

重新发现诗歌之美

这次偶然的发现让我开始反思:我们是不是太习惯于接受碎片化的知识了?就像吃惯了快餐,反而忘了正餐的滋味。古诗词之所以能流传千年,正是因为它们完整的意境和情感表达。只记住半句,就像只听半首歌,虽然也能欣赏,但总少了点什么。

于是我开始有意识地去找那些"半句名言"的完整版,结果每次都像打开新世界的大门。比如:

1. "近水楼台先得月"的下一句是"向阳花木易为春"

2. "踏破铁鞋无觅处"的下一句是"得来全不费工夫"

3. "书到用时方恨少"的下一句是"事非经过不知难"

每一首都像是一个等待拆封的礼物,拆开后才发现里面的珍宝比装还要精美。

我的"诗词补完计划"

受到这次经历的启发,我给自己定了个小目标:每周找一首熟悉的"半句诗",学习它的全文和创作背景。一个月下来,收获颇丰:

1. 更全面地理解了诗人的情感表达

2. 发现了许多被忽略的诗歌技巧和意象

3. 对中国传统文化有了更深的认识

4. 失眠时有了更好的精神食粮(笑)

重要的是,这个过程让我重新找回了学习诗词的乐趣。不再是死记硬背应付考试,而是真正欣赏其中的美。

思乡的月亮与现实的露水

回到"露从今夜白,月是故乡明"这两句诗,我现在有了更深的理解。杜甫不仅写了思乡之情,还通过"露从今夜白"暗示了季节的转换和时间的流逝。白露是秋天的节气,露水变白意味着天气转凉,这种细微的自然变化被敏感的诗人心领神会。

而"月是故乡明"则是一种心理感受——其实月亮哪里都一样明亮,但在游子心中,故乡的月亮总是更圆更亮。这种主观感受的描写,比直白地说"我想家"要高明得多。

两句话合在一起,既有客观的自然景象,又有主观的情感表达,相互映衬,意境全出。这才是完整的诗意啊!

那些被我们误解的诗句

在查找"月是故乡明"全诗的过程中,我还发现了一个有趣的现象:很多我们耳熟能详的诗句,其实被误解或断章取义了。比如:

1. "贫贱夫妻百事哀"常被用来形容穷夫妻生活艰难,其实原意是"经历过贫贱的夫妻,在永别时会更加悲痛"

2. "无毒不丈夫"原句是"量小非君子,无毒不丈夫",意思是"没有度量就不是君子,没有狠心就不是大丈夫",和现在理解的"要狠毒"完全相反

3. "女子无才便是德"前面还有一句"男子有德便是才",整体意思被曲解了

这些发现让我意识到,学习传统文化不能只停留在表面,要深入了解上下文和时代背景,才能真正理解古人的智慧。

给生活加点"诗"

自从开始这个"诗词补完计划",我的生活似乎多了一点诗意。早晨看到露水会想起"露从今夜白",晚上望月会心念"月是故乡明"。这种与古人跨越时空的情感共鸣,特别奇妙。

有时候工作压力大,读读诗词反而能让人平静下来。想想杜甫在战乱中都还能写出这么美的诗,我们这点小烦恼又算什么呢?

你的"半句诗"故事

说了这么多,不知道你有没有类似的经历?有没有哪句你以为"本来就这样"的诗句,后来发现它还有上下文?或者有没有哪首你只记得半句的诗,后来发现全诗更精彩?

欢迎分享你的"诗词发现"故事,或者聊聊你对"月是故乡明"这句诗的理解。也许我们能一起发现更多被忽略的诗歌之美呢!