英格玛 middot 伯格曼是谁 瑞典电影大师的传奇人生

- 娱乐

- 2025-09-13

- 83

英格玛·伯格曼是谁?瑞典电影大师的传奇人生 大家好呀!今天咱们来聊聊一位电影界的传奇人物——英格玛·伯格曼。说实话,次听说这个名字的时候,我还以为是某种北欧家具品牌呢(...

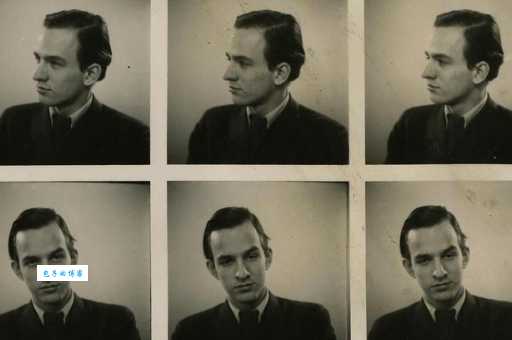

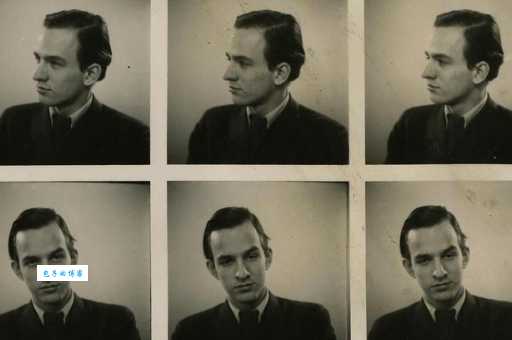

英格玛·伯格曼是谁?瑞典电影大师的传奇人生

大家好呀!今天咱们来聊聊一位电影界的传奇人物——英格玛·伯格曼。说实话,次听说这个名字的时候,我还以为是某种北欧家具品牌呢(开个玩笑)。不过深入了解后才发现,这位瑞典导演可真是电影史上的一座高山啊!

伯格曼是谁?

英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman),1918年出生在瑞典乌普萨拉,2007年去世。他不仅是导演,还是编剧和制片人,可以说是电影界的全能选手。如果你对欧洲艺术电影有点了解,那伯格曼的名字是绕不开的。

我次看伯格曼的电影是《第七封印》,当时完全被那个和死神下棋的骑士震撼到了。黑白画面、深刻的哲学思考,还有那种北欧特有的冷峻美感,让我一下子就记住了这位导演独特的风格。

伯格曼的成长故事

伯格曼的童年其实并不快乐。他父亲是路德教会的牧师,家教特别严格。小时候的伯格曼经常因为一点小错就被关进小黑屋,这种经历后来也反映在他的很多电影里。想想看,一个小孩被关在黑暗的衣柜里,这种心理阴影得多大啊!

不过有趣的是,伯格曼次接触"电影"是通过一个神奇的玩具——魔灯(类似于早期的投影仪)。他父亲用这个玩具给他讲圣经故事,这大概就是伯格曼影像美学的启蒙吧。

| 伯格曼人生关键节点 | 事件 |

|---|---|

| 1918年 | 出生于瑞典乌普萨拉 |

| 1944年 | 部编剧作品《折磨》上映 |

| 1955年 | 《夏夜的微笑》获得戛纳电影节特别奖 |

| 1957年 | 《第七封印》和《野草莓》奠定大师地位 |

| 2007年 | 在瑞典法罗岛去世 |

伯格曼的电影风格

说到伯格曼的电影风格,我觉得可以用三个词概括:哲学、心理、简约。他的电影总是在探讨一些终极生命的意义、上帝的沉默、人际关系的困境听起来很沉重对吧?但伯格曼厉害的地方就在于,他能把这些深奥的问题用非常生活化的场景表现出来。

比如《野草莓》里那个老教授回忆童年的场景,或者《处女泉》中那个震撼人心的结局,都让人看完后久久不能平静。伯格曼的电影不是那种让你轻松愉快的爆米花片,而是会跟着你回家,在你脑子里住上好几天的那种。

技术上,伯格曼特别擅长用特写镜头捕捉演员的面部表情。他经常合作的摄影师斯文·尼克维斯特说过,伯格曼对演员脸部的光影效果有着近乎偏执的追求。这也难怪,毕竟伯格曼电影中的人物经常处于极端的精神状态,一个眼神、一个嘴角的抽动都能传递出巨大的情感能量。

伯格曼的私生活

说到私生活,伯格曼可真是个"有故事的人"。他结过五次婚(没错,是五次!),有九个孩子。这感情生活丰富得简直可以拍成电视剧了。不过这也反映了他对人际关系的不懈探索,这种探索也延续到了他的电影创作中。

伯格曼大部分电影都是在瑞典的法罗岛拍摄的,他后来也定居在那里。想象一下,北欧的冷峻风光配上伯格曼深沉的思想,简直是绝配。我去过一次瑞典,那里的夏天白天特别长,冬天又特别短,这种极端的光线变化大概也影响了伯格曼对光影的敏感度。

伯格曼的影响

伯格曼对电影界的影响有多大?这么说吧,后来的很多大导演都是他的粉丝。伍迪·艾伦视他为偶像,甚至在自己的电影里多次致敬伯格曼。李安也说过伯格曼的《处女泉》改变了他的人生。更别提欧洲那些艺术片导演了,伯格曼简直就是他们的精神导师。

有趣的是,虽然伯格曼的电影以严肃深刻著称,但他本人其实挺幽默的。有次记者问他为什么总是拍这么沉重的电影,他回答说:"因为我拍喜剧的时候你们都不笑啊!"这种自嘲精神还挺可爱的。

如何欣赏伯格曼的电影

如果你还没看过伯格曼的电影,我建议可以从《野草莓》或者《第七封印》开始。看的时候别着急,伯格曼的电影需要慢慢品味。黑白画面可能一开始会让人觉得有距离感,但很快就会被他强大的叙事能力吸引。

看伯格曼的电影好找个安静的时间,关掉手机,准备好一杯热茶(或者瑞典特色的越橘汁),让自己完全沉浸在电影的世界里。你会发现,虽然这些电影拍摄于几十年前,但探讨的问题至今仍然relevant(相关)。

伯格曼的遗产

伯格曼去世已经十多年了,但他的影响力丝毫未减。在瑞典,有专门的伯格曼中心研究他的作品;在法罗岛,每年都会举办伯格曼周活动。他的电影修复版不断推出,吸引着新一代的观众。

对我来说,伯格曼伟大的地方在于他证明了电影不仅可以娱乐,还可以是一种深刻的艺术形式,能够探讨人类存在的基本在一个充斥着快餐文化的时代,伯格曼的电影提醒我们停下来思考:我们是谁?我们为什么活着?我们如何面对死亡?

你看过伯格曼的哪部电影?有没有哪个场景特别打动你?或者你对北欧电影有什么特别的感受?欢迎在评论区分享你的想法~