望闻问切四诊法谁发明的中医经典诊断方法探源

- 生活

- 2025-09-14

- 145

望闻问切四诊法谁发明的?中医经典诊断方法探源 大家好呀!今天咱们来聊聊中医里那个超级经典的"望闻问切"四诊法,到底是谁发明的呢?作为一个对中医特别感兴趣的小编,我可是查...

望闻问切四诊法谁发明的?中医经典诊断方法探源

大家好呀!今天咱们来聊聊中医里那个超级经典的"望闻问切"四诊法,到底是谁发明的呢?作为一个对中医特别感兴趣的小编,我可是查了不少资料,发现这个话题真的很有意思呢!

四诊法到底是个啥?

首先咱们得搞清楚,这个"望闻问切"到底是干嘛用的。简单来说,它就是中医看病时的四种基本方法:

1. 望诊:就是看病人的脸色、舌苔、精神状态这些

2. 闻诊:听病人的声音、闻气味

3. 问诊:问病人的症状、病史这些

4. 切诊:把脉和触诊

这四种方法合在一起,中医就能对病情有个全面的了解。是不是很神奇?现代医学那么多高科技设备,中医就靠这四招就能看病,不得不佩服古人的智慧啊!

谁发明的这个神奇方法?

好了,现在进入正题——到底是谁发明了这个方法呢?经过我的研究,发现这事儿还真不是一个人完成的,而是经过了好多代中医的积累和完善。

扁鹊:四诊法的奠基人

要说早系统使用这四种诊断方法的,那必须是扁鹊了!就是那个"扁鹊见蔡桓公"故事里的扁鹊。他生活在春秋战国时期,可以说是中医诊断学的开山鼻祖。

扁鹊特别厉害的一点是,他看病不靠占卜,而是通过观察病人的实际情况来判断病情。这在当时可是革命性的进步!《史记》里就记载了扁鹊用望诊看出蔡桓公病情发展的故事,说明他特别重视观察。

《黄帝内经》:理论体系的形成

虽然扁鹊用了这些方法,但真正把这些方法系统化、理论化的,是中医的经典著作《黄帝内经》。这本书大概成书于战国到西汉时期,汇集了当时先进的医学思想。

《黄帝内经》里详细描述了怎么通过望闻问切来诊断疾病,比如:

1. 望五色变化

2. 闻五音变化

3. 问病人的饮食起居

4. 切脉象变化

这本书奠定了中医诊断学的基础,所以很多人认为四诊法的理论体系是在这个时期形成的。

张仲景:临床应用的集大成者

到了东汉,医圣张仲景在《伤寒杂病论》里把四诊法应用得炉火纯青。他特别重视问诊和切诊,通过详细的问诊和精准的把脉来辨证施治。

张仲景的贡献在于,他把这些诊断方法和具体的病症、治疗方法紧密结合,让四诊法不再是抽象的理论,而成为了实用的临床工具。

四诊法的发展历程

为了让大家更清楚,我整理了一个简单的时间表:

| 时期 | 代表人物/著作 | 主要贡献 |

|---|---|---|

| 春秋战国 | 扁鹊 | 早系统使用四诊法 |

| 战国-西汉 | 《黄帝内经》 | 建立四诊法理论体系 |

| 东汉 | 张仲景 | 临床应用集大成 |

| 后世 | 历代医家 | 不断补充完善 |

为什么四诊法这么重要?

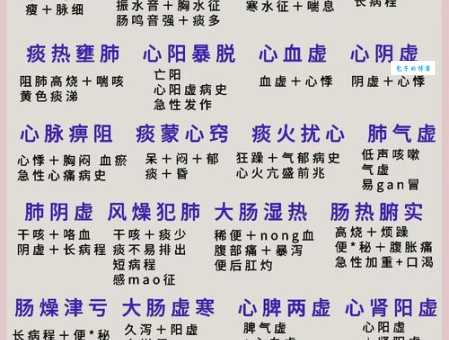

作为一个对中医特别着迷的人,我觉得四诊法厉害的地方在于它的整体观。现代医学往往把人分成各个器官来看,而中医通过这四种方法,能够全面把握一个人的健康状况。

比如望诊不只是看脸色,还包括看眼神、看舌苔、看体态;闻诊不只是闻气味,还包括听声音的强弱;问诊问得特别详细,连生活习惯、情绪变化都要了解;切诊也不只是把脉,还包括触摸身体的各个部位。

这种全面观察的方法,在现代医学越来越专科化的今天,反而显得特别珍贵。很多西医解决不了的中医通过这种整体观察就能找到病因,真的很神奇!

四诊法的现代价值

现在很多人觉得中医不科学,但我查资料发现,其实四诊法里有很多现代科学可以解释的原理。比如:

1. 望诊:现代医学也承认,面色、舌苔确实能反映健康状况

2. 闻诊:某些疾病确实会产生特殊气味,现在还有"嗅诊"研究

3. 问诊:现代医学问诊其实借鉴了很多中医问诊的内容

4. 切诊:脉象研究现在也进入了科学研究的视野

所以啊,四诊法不是过时的老古董,而是蕴含着古人智慧的宝贵遗产。现在很多中西医结合的医院,医生也会用四诊法来辅助诊断呢!

我的个人体会

作为一个经常去看中医的人,我特别能感受到四诊法的神奇。有一次我失眠特别严重,西医检查都说没结果中医大夫看了看我的舌苔,把了把脉,问了我几个就判断是肝气郁结。吃了几天中药,真的就好了!

这种不需要复杂仪器,仅凭医生的观察和经验就能准确诊断的方法,真的让我对中医产生了深深的敬意。当然,我也知道中医不是万能的,但它确实提供了另一种理解健康的视角。

写在后

聊了这么多,其实四诊法的发明不是某一个人的功劳,而是无数中医先贤智慧的结晶。从扁鹊的实践,到《黄帝内经》的理论,再到张仲景的临床应用,后经过历代医家的完善,才形成了今天我们看到的这个系统。

中医诊断学就像一棵大树,四诊法就是它的主干,而历代医家的贡献就是不断生长的枝叶。这种传承和创新的精神,不正是中华文化宝贵的财富吗?

你们有没有过看中医的经历?觉得四诊法神奇吗?或者对中医诊断有什么看法?欢迎在评论区分享你的故事和观点哦!