守村人是什么意思 为什么农村老人不愿离开家乡

- 生活

- 2025-09-17

- 122

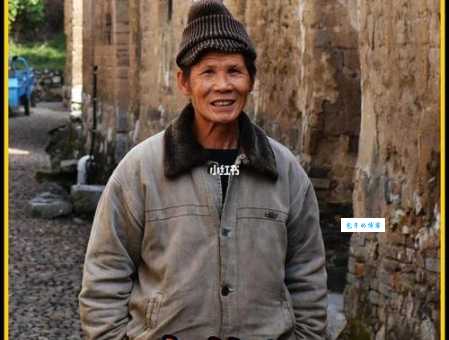

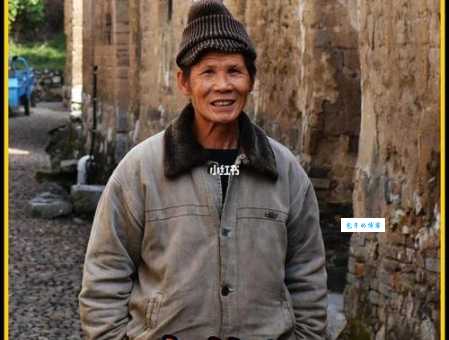

守村人是什么意思?为什么农村老人不愿离开家乡? 大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题——"守村人"。这个词儿近在网上挺火的,但说实话,我次听到的时候也是一头雾水...

守村人是什么意思?为什么农村老人不愿离开家乡?

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题——"守村人"。这个词儿近在网上挺火的,但说实话,我次听到的时候也是一头雾水。作为一个在城市长大的孩子,我对农村生活了解不多,但每次回老家,看到那些宁愿守着老房子也不愿跟子女进城的老人,心里总是特别感慨。

什么是"守村人"?

简单来说,"守村人"就是指那些宁愿留在农村老家,也不愿意跟随子女搬到城市生活的老年人。他们就像村庄的"守护者"一样,日复一日地过着看似单调却充满乡土气息的生活。

记得我奶奶就是个典型的"守村人"。我爸在城里买了大房子,三番五次想接她来住,可她总是住不了几天就嚷嚷着要回去。问她为什么,她就说:"城里连个说话的人都没有,闷得慌!"当时我还小,觉得奶奶真奇怪,城里多好啊,有商场、有公园、有电影院,干嘛非要回那个小村子?

为什么老人不愿离开家乡?

现在想想,老人们不愿离开家乡,其实有很多深层原因。让我试着分析一下:

1. 情感纽带太牢固

农村老人一辈子都生活在那个环境里,每块砖、每棵树、每条小路都承载着他们的记忆。我奶奶就能指着村里任何一户人家,说出他们家三代人的故事。这种情感连接,是城市里崭新的高楼大厦无法替代的。

2. 生活习惯难改变

在农村生活了一辈子,老人们已经形成了固定的生活节奏。早起喂鸡、种菜、串门聊天这些看似简单的事情构成了他们生活的意义。到了城里,突然变得无所事事,反而会感到空虚。

3. 社交圈子的重要性

农村是个熟人社会,老人们出门遇到的都是认识几十年的老邻居。而在城市小区里,可能住了半年都不知道对门姓什么。这种社交断裂会让老人感到特别孤独。

4. 对未知的恐惧

很多老人没怎么出过远门,对城市生活有种本能的恐惧。怕迷路、怕坐电梯、怕用煤气灶这些我们习以为常的东西,对他们来说都是需要重新学习的挑战。

城乡生活对比

为了更直观地理解这个我做了个简单的对比

| 生活方面 | 农村生活 | 城市生活 |

|---|---|---|

| 社交关系 | 紧密,熟人社会 | 疏离,陌生人社会 |

| 生活节奏 | 缓慢,按自然规律 | 快速,按钟表时间 |

| 活动空间 | 开放,与自然接触多 | 封闭,主要在室内 |

| 生活技能 | 传统农耕技能 | 现代家电使用技能 |

年轻人的困惑与理解

作为年轻人,我们常常无法理解老人的这种坚持。觉得他们"顽固"、"不懂享福"。但换个角度想,如果有一天有人让我们离开生活了几十年的地方,去一个完全陌生的环境,我们真的能那么洒脱吗?

我有个朋友的父亲,被接到城里后整天闷闷不乐。后来朋友想了个办法,在阳台上给他弄了个小菜园,还经常带他去公园找其他老人下棋。慢慢地,老爷子才适应了城市生活。这说明,老人的需求其实很简单——他们需要保持生活的连续性和尊严感。

如何平衡两代人的需求?

这个问题没有标准答案,但我觉得可以从这几个方面尝试:

1. 尊重老人的选择:如果老人真的不愿意离开,不要强迫。可以多回去看看他们,或者请人照顾。

2. 创造过渡环境:如果必须接老人进城,尽量保留一些他们熟悉的生活元素,比如种菜、养花的机会。

3. 建立新社交圈:帮助老人认识同龄人,参加社区活动,减轻孤独感。

4. 技术适老化:耐心教老人使用智能手机等设备,方便他们与老家亲友保持联系。

守村人的文化意义

"守村人"现象背后,其实反映了中国乡村文化的韧性。这些老人不仅是物理上的留守者,更是传统文化的活态传承者。他们记得老手艺、老习俗、老故事,是连接过去与现在的纽带。

随着城市化进程加快,越来越多的村庄在消失。这些"守村人"的存在,某种程度上延缓了乡村文化的消亡速度。他们的坚持,让我们在快速发展的还能保留一份乡愁的记忆。

结语

写到这儿,我突然特别想回老家看看。那些我曾经觉得"落后"的村庄,现在想来却充满了温暖的生命力。也许"守村人"守住的不仅是一个地理概念上的村庄,更是一份关于根的记忆。

你们家乡有这样的"守村人"吗?他们是怎么看待城市生活的?欢迎在评论区分享你的观察和故事~