螟虫的生活习性揭秘 了解螟虫繁殖规律很重要

- 生活

- 2025-09-20

- 116

螟虫的生活习性揭秘:了解这些小坏蛋的繁殖规律真的很重要! 大家好呀!今天咱们来聊聊一个可能让你头疼的小家伙——螟虫。说实话,次听到"螟虫"这个名字的时候,我还以为是某种...

螟虫的生活习性揭秘:了解这些小坏蛋的繁殖规律真的很重要!

大家好呀!今天咱们来聊聊一个可能让你头疼的小家伙——螟虫。说实话,次听到"螟虫"这个名字的时候,我还以为是某种可爱的昆虫呢(笑),后来才知道它们可是农作物的大敌!作为一个曾经被螟虫困扰过的"受害者",我觉得有必要和大家分享一下这些小东西的生活习性,毕竟知己知彼才能百战不殆嘛!

螟虫到底是什么来头?

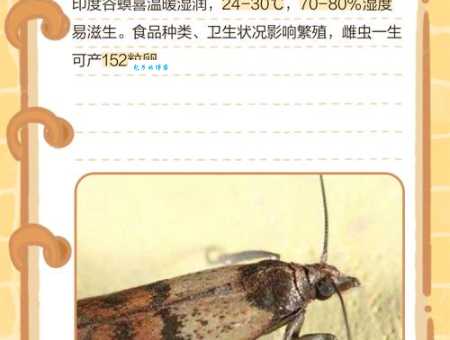

螟虫其实是一类昆虫的统称,属于鳞翅目螟蛾科。它们体型不大,但破坏力惊人!记得去年我种的那片玉米地,就是因为没注意螟虫防治,结果收成大减,现在想起来还心疼呢。

这些小东西让人头疼的是它们的幼虫阶段。刚孵化出来的幼虫会钻进植物的茎秆内部,从里面开始啃食,外表看起来植物还挺健康,其实内部已经被掏空了!这种"内部破坏"的方式让它们特别难防治。

螟虫的生命周期:从卵到成虫

螟虫的一生要经历四个阶段:卵、幼虫、蛹和成虫。每个阶段都有不同的特点和行为模式,了解这些对我们防治它们特别有帮助。

1. 卵期:隐患的开始

螟虫妈妈们可聪明了,它们会把卵产在植物适合幼虫取食的部位。比如玉米螟就喜欢把卵产在玉米叶背面,这样幼虫一孵化就能直接开吃!卵期一般持续-天,温度越高孵化越快。

2. 幼虫期:破坏力MAX的阶段

这就是螟虫可怕的阶段了!幼虫孵化后会立即寻找适合的部位钻入植物内部。它们会在里面生活-天(视种类和环境而定),一边吃一边长大。气人的是,它们还会在植物内部排泄,导致植物组织坏死。

3. 蛹期:转变中的休息

幼虫吃饱喝足后,会在植物内部或土壤中化蛹。蛹期一般持续-天,这个阶段它们不吃不动,专心发育为成虫。

4. 成虫期:繁殖的飞行器

成虫的主要任务就是交配产卵。它们寿命不长,一般只有-天,但在这短短的时间里,一只雌虫可以产下几百粒卵!想想都觉得可怕

螟虫的繁殖规律:为什么它们总能卷土重来?

螟虫的繁殖能力真的惊人!在适宜条件下,一年可以繁殖好几代。以玉米螟为例,在华北地区一年可以发生-代,而在南方温暖地区甚至可以达到-代!

| 螟虫种类 | 一年代数 | 主要危害作物 |

|---|---|---|

| 玉米螟 | -代 | 玉米、高粱、棉花 |

| 稻螟 | -代 | 水稻 |

| 豆荚螟 | -代 | 大豆、绿豆等豆类 |

影响螟虫繁殖的主要因素有:

1. 温度:-℃是适繁殖温度

2. 湿度:相对湿度70%以上有利于繁殖

3. 食物来源:作物生长旺盛期是它们繁殖高峰期

4. 天敌数量:少了天敌它们就更加肆无忌惮

螟虫的"饮食偏好":它们爱吃什么?

不同种类的螟虫有不同的口味偏好。有些专一,有些则很"花心"。比如:

1. 玉米螟:爱玉米,但也吃高粱、棉花等

2. 稻螟:基本只吃水稻,是个"专一"的吃货

3. 豆荚螟:各种豆类都是它的菜

有趣的是,螟虫幼虫还会根据不同的食物改变自己的体色!吃玉米的幼虫偏黄,吃棉花的则偏绿,这种适应性真是让人又气又"佩服"。

防治螟虫的小妙招

经过多次"交锋",我也总结出了一些防治螟虫的经验,分享给大家:

1. 农业防治:

1. 轮作倒茬:不让它们年年有"固定餐厅"

2. 及时清理田间残株:消灭越冬虫源

3. 选择抗虫品种:让它们无从下口

2. 物理防治:

1. 灯光诱杀:成虫有趋光性

2. 性诱剂:干扰它们找对象

3. 人工摘除卵块:看到叶背有卵块就赶紧处理

3. 生物防治:

1. 保护天敌:赤眼蜂是螟虫的天敌

2. 使用生物农药:比如Bt制剂

4. 化学防治(不得已才用):

1. 掌握佳防治时期(幼虫刚孵化还未钻入时)

2. 轮换用药,防止产生抗药性

为什么了解螟虫生活习性这么重要?

你可能觉得,知道这么多螟虫的细节有什么用?直接打药不就好了?其实不然!了解它们的生活习性可以帮助我们:

1. 精准防治:在它们脆弱的时候出手,事半功倍

2. 减少农药使用:知道什么时候必须用药,什么时候可以不用

3. 预测虫害发生:根据气象条件预判螟虫发生趋势

4. 制定长期防治策略:不是一时控制,而是持续管理

记得有次我提前了解了玉米螟的产卵习性,在它们产卵高峰期释放了赤眼蜂,结果那年的玉米基本没受螟虫危害,邻居们都来问我秘诀呢(得意)!

螟虫与气候变化的关系

近几年我发现螟虫的发生规律有些变化,和气候变暖有很大关系。以前在我们这里玉米螟一年就2代,现在经常能见到3代。越冬死亡率也降低了,这意味着来年虫源基数更大。

气候变暖还导致一些螟虫的分布范围向北扩展。以前在北方少见的种类,现在也开始出现了。这提醒我们防治策略也要与时俱进,不能总用老办法对付新

我的"抗螟"心路历程

说实话,刚开始种地时我对螟虫一无所知,吃了不少亏。后来通过看书、请教专家和不断实践,才慢慢摸清了它们的"套路"。现在虽然不能说完全战胜了螟虫,但至少能做到和平共处,把损失控制在可接受范围内。

这个过程让我明白,对待害虫不能只想着消灭,而是要了解、管理和控制。生态系统是复杂的,我们农民也要不断学习,用科学的方法保护我们的劳动成果。

1.--

说了这么多,不知道大家有没有类似的与螟虫"斗智斗勇"的经历?你们那里主要受哪种螟虫危害?有没有什么独特的防治妙招?欢迎在评论区分享你的故事和经验,让我们一起交流学习,把这些小坏蛋的危害降到低!