周而复的作者介绍 探索他的写作风格与人生经历

- 生活

- 2025-09-19

- 89

周而复的作者介绍:探索他的写作风格与人生经历 大家好呀!今天咱们来聊聊一位可能有些朋友不太熟悉,但在中国现代文学史上占有一席之地的作家——周而复。说实话,我刚开始接触他...

周而复的作者介绍:探索他的写作风格与人生经历

大家好呀!今天咱们来聊聊一位可能有些朋友不太熟悉,但在中国现代文学史上占有一席之地的作家——周而复。说实话,我刚开始接触他的作品时,也是抱着"随便看看"的心态,没想到越读越有意思,后完全被他的文字魅力征服了。所以今天就想和大家分享一下这位作家的故事和他的写作风格,保证不会太学术,咱们就轻松愉快地聊聊天。

周而复是谁?

咱们得搞清楚这位周而复先生到底是何方神圣。周而复(1914年-2004年),原名周祖式,江苏南京人,是中国现代著名作家、书法家和外交官。他的一生可以说是相当丰富多彩,不仅写小说,还当过外交官,晚年还痴迷书法,简直就是个全能型选手。

我特别喜欢他这种"不把自己局限在一个框框里"的生活态度。想想看,现在很多人都在追求所谓的"专业化",恨不得把自己钉死在一个领域里,生怕跨界就会被说不专业。但周而复就完全不管这套,想写小说就写小说,想搞外交就搞外交,晚年还能静下心来研习书法,这种随性而为的生活态度,在当下这个焦虑的时代,反而显得特别珍贵。

周而复的人生经历

说到周而复的人生经历,那真是比小说还精彩。他1914年出生在南京一个知识分子家庭,从小就接受了良好的教育。1933年考入上海光华大学英国文学系,这为他后来的文学创作打下了坚实的基础。

抗日战争爆发后,周而复积极投身抗日救亡运动,1938年奔赴延安,进入鲁迅艺术学院文学系学习。这段经历对他影响深远,不仅让他接触到了革命思想,也让他积累了丰富的生活素材。我读他的《上海的早晨》时,就能明显感受到他对那个时代社会变革的深刻理解,这和他亲身经历过那个动荡年代有关。

解放后,周而复担任过许多重要职务,包括中共中央华东局统战部秘书长、中国人民对外文化协会副会长等。1959年调任对外文化联络委员会副主任,开始了他的外交生涯。作为作家兼外交官,这种双重身份在当时的中国文坛可是相当罕见的。

不过,人生总有起伏。在"文化大革命"期间,周而复也未能幸免,遭受了不公正的待遇。但难能可贵的是,他并没有因此消沉,而是在平反后继续创作,并在晚年专注于书法艺术的研究和创作。这种在逆境中依然保持创作热情的精神,真的很让人敬佩。

周而复的写作风格

好了,聊完人生经历,咱们该说说正题——周而复的写作风格了。作为一个普通读者,我觉得他的作品有几个特别打动我的地方。

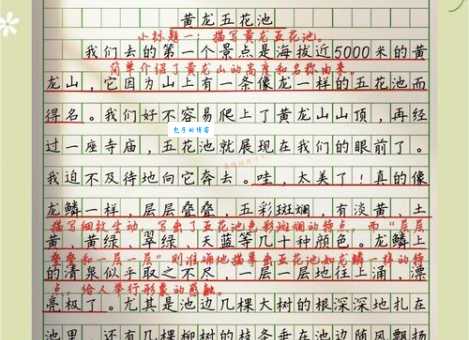

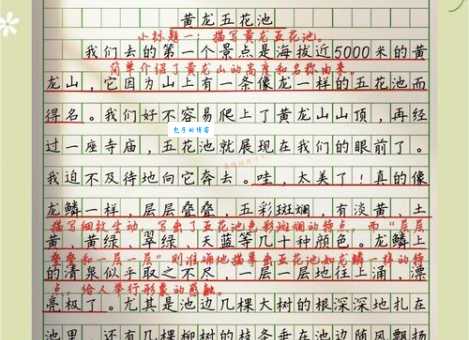

首先是他对细节的把握简直绝了!读他的小说,特别是《上海的早晨》,你会感觉仿佛置身于上世纪50年代的上海,街头的叫卖声、弄堂里的生活气息、资本家们的焦虑与算计,全都活灵活现地呈现在眼前。这种写实功力,没有对生活的细致观察是做不到的。

其次是他特别擅长刻画人物心理。我印象深的是《上海的早晨》中对资本家徐义德的描写,那种在新时代来临前的惶恐、挣扎和后的妥协转变,写得入木三分。读的时候我常常会想:"天呐,他怎么连这种细微的心理变化都能捕捉到?"

还有就是他的语言风格,既不过分华丽,也不流于平淡,而是恰到好处地服务于内容和人物塑造。作为一个普通读者,我怕读那些堆砌辞藻、故作高深的小说,但周而复的作品完全不会给人这种感觉,他的文字就像一位老朋友在跟你聊天,亲切自然却又意味深长。

周而复的代表作品

说到周而复的作品,不得不提的就是他的长篇小说《上海的早晨》。这部作品创作于1950年代,以上海为背景,描写了新中国成立初期对资本主义工商业进行社会主义改造的过程。虽然题材听起来可能有点"硬",但读起来却意外地引人入胜。

我个人特别喜欢这部作品中对各色人物的塑造。从资本家到工人,从政府干部到普通市民,每个人物都有血有肉,不是简单的"好人"或"坏人"标签就能概括的。这种复杂性让小说显得特别真实,读的时候常常会忘记这是一部小说,而感觉像是在看一部历史纪录片。

除了《上海的早晨》,周而复还创作了大量其他作品,包括小说、散文、报告文学等。他的《诺尔曼·白求恩片断》也是广受好评的作品之一。不过说实话,作为一个普通读者,我熟悉的还是《上海的早晨》,因为它确实太经典了。

周而复的文学地位与影响

虽然现在提起中国现当代文学,大家可能首先想到的是茅盾、巴金、老舍这些名字,但周而复在中国文学史上的地位不容忽视。他的作品,特别是《上海的早晨》,可以说是中国社会主义现实主义文学的重要代表作之一。

有趣的是,周而复的作品在海外也有一定影响。《上海的早晨》就被翻译成多种外语出版,让外国读者能够通过文学作品了解中国那段特殊的历史时期。这种跨文化的传播,在今天看来也是相当难得的。

作为一个后辈读者,我觉得周而复了不起的地方在于,他既坚持了文学创作的现实主义原则,又没有让作品沦为简单的政治宣传工具。他的小说中的人物和故事,即使抛开特定的历史背景,依然具有普遍的人性价值和艺术魅力。这种平衡能力,在当时的创作环境下尤为珍贵。

周而复的多重身份

前面提到过,周而复不仅是作家,还是外交官和书法家。这种多重身份在今天看来可能有点不可思议——一个作家怎么能同时做好这么多完全不同的事情呢?但周而复确实做到了,而且还做得相当出色。

作为外交官,他参与了大量中外文化交流活动,为中国文化走向世界做出了贡献。而作为书法家,他的作品也被众多收藏家和机构珍藏。我有时候会想,这种跨界能力是不是也反过来滋养了他的文学创作?毕竟,丰富的人生经历往往能为作家提供更多创作素材和视角。

对比当下很多作家"闭门造车"的创作状态,周而复这种"走出去"的生活态度或许能给今天的文学创作者一些启发。好的文学作品,终究还是要扎根于丰富的生活体验,而不是仅仅依靠想象力和写作技巧。

周而复的创作特点总结

为了方便大家理解,我简单总结了一下周而复创作的几个显著特点:

| 特点 | 具体表现 | 代表作品中的例子 |

|---|---|---|

| 写实性强 | 对环境和细节的精确描绘 | 《上海的早晨》中对上海街景和市民生活的描写 |

| 人物塑造立体 | 拒绝脸谱化,展现人物复杂性 | 资本家徐义德的矛盾心理 |

| 语言平实有力 | 不事雕琢,以内容取胜 | 叙述语言简洁明快,对话生动自然 |

| 历史感厚重 | 将个人命运与时代变迁结合 | 通过个人故事反映社会主义改造历程 |

为什么今天还要读周而复?

可能有朋友会问:"这都是几十年前的作品了,现在读还有什么意义?"作为一个普通读者,我觉得至少有以下几个理由:

好的文学作品永远不会过时。就像我们至今还在读《红楼梦》一样,真正优秀的作品能够超越特定的时代背景,展现永恒的人性光辉。周而复的作品虽然描写的是特定历史时期的故事,但其中对人性的探索和对社会变迁的思考,至今仍能引发共鸣。

了解历史才能更好地理解现在。我们当下的许多社会现象和其实都能在历史中找到根源和先例。通过阅读《上海的早晨》这样的作品,我们能够更深入地理解中国从传统社会向现代社会转型的复杂过程,这对理解当代中国社会大有裨益。

纯粹从阅读乐趣的角度来说,周而复的小说确实好看啊!情节紧凑、人物鲜活、语言流畅,完全不会让人觉得枯燥乏味。在这个碎片化阅读的时代,能静下心来读一部扎实的长篇小说,本身就是一种难得的享受。

我读周而复的体验

说到阅读体验,我想分享一下自己次读《上海的早晨》时的感受。记得那是在大学图书馆偶然翻到的,本来只是想随便看看,结果一看就停不下来了。

让我惊讶的是,这部写于半个多世纪前的小说,读起来竟然一点隔阂感都没有。虽然描写的是我父母那辈人年轻时的事情,但通过周而复生动的笔触,我仿佛穿越时空,亲眼目睹了那个充满变革与希望的年代。

特别是书中对上海城市风貌的描写,让我这个从未去过上海的人也能在脑海中勾勒出一幅幅生动的画面。读完后很长一段时间,我走在街上都会不自觉地观察周围的人和事,尝试像周而复那样捕捉生活中的细节和故事。这种阅读带来的"后遗症",在我看来正是好书的魅力所在。

周而复给当代读者的启示

作为一个生活在完全不同时代的读者,我觉得周而复和他的作品至少能给我们以下几点启示:

,作家应该走出书斋,拥抱生活。周而复之所以能写出那么真实动人的作品,正是因为他没有把自己关在象牙塔里,而是积极投身于时代洪流中,亲身体验和观察社会的方方面面。这对当下很多沉迷于网络世界、缺乏真实生活体验的写作者来说,尤其值得借鉴。

第二,文学创作可以既坚持原则又不失艺术性。在特定的历史条件下,周而复既完成了"时代命题作文",又没有牺牲作品的艺术价值。这种在限制中寻求突破的能力,对任何时代的创作者都是宝贵的经验。

第三,人生可以有多重可能性。作家、外交官、书法家——周而复用他丰富多彩的一生告诉我们,人不必被单一的身份所限制,完全可以活出更加多元、精彩的人生。在这个鼓励"斜杠青年"的时代,他的经历显得格外有前瞻性。

结语

聊了这么多,不知道大家对周而复是不是有了更多的了解?说实话,写这篇文章的过程中,我又重新翻阅了他的作品,再次被他的文学才华和对生活的洞察力所折服。在这个快节奏的时代,能够静下心来读一读这样的经典作品,真的是一种难得的享受。

后想问问大家:你们读过周而复的作品吗?如果有,喜欢的是哪一部?如果没有,听了我的介绍后有没有兴趣找来读一读呢?欢迎在评论区分享你的想法和阅读体验!