建设骑楼的目的及其历史背景

- 生活

- 2025-08-09

- 96

建设骑楼的目的及其历史背景 作为一个喜欢在城市街头漫步的人,我对骑楼这种建筑形式总是特别有好感。今天就来聊聊骑楼的那些事儿——它为什么会出现?背后有什么故事?以及为什么...

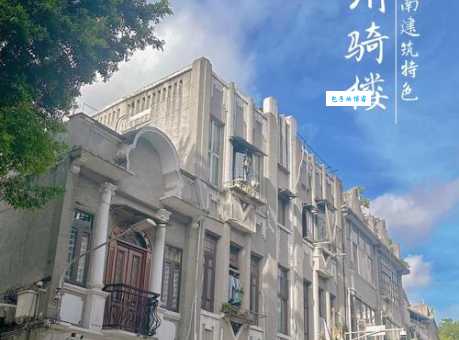

建设骑楼的目的及其历史背景

作为一个喜欢在城市街头漫步的人,我对骑楼这种建筑形式总是特别有好感。今天就来聊聊骑楼的那些事儿——它为什么会出现?背后有什么故事?以及为什么现在很多城市还在保护和恢复骑楼街区?

骑楼是什么?

先给不太了解的朋友简单介绍一下,骑楼是一种商住两用的建筑形式,典型的特点就是建筑物底层沿街部分向内缩进,形成一条有顶盖的人行道。简单说就是"楼上住人,楼下开店,中间有走廊"的建筑。

我次真正注意到骑楼是在广州的老城区。炎炎夏日走在骑楼下,完全不用担心晒到太阳,还能顺便逛逛各种小店,那种体验真的很棒。后来发现,不仅广州,厦门、海口、梧州等很多南方城市都有这种特色建筑。

为什么会出现骑楼?

气候适应性

南方多雨炎热的气候是骑楼诞生的首要原因。想象一下没有骑楼的街道:夏天烈日当头,突然又下起暴雨,行人要么被晒得头晕眼花,要么被淋成落汤鸡。有了骑楼就完美解决了这个—遮阳挡雨两不误。

我记得有一次在厦门突然遇到暴雨,幸好有骑楼的庇护,不仅没被淋湿,还能悠闲地看雨景,顺便在骑楼下的咖啡馆喝了杯咖啡。这种设计真的太人性化了!

商业发展需求

19世纪末20世纪初,随着商业发展,城市街道需要同时满足交通和商业双重功能。骑楼恰好完美解决了这个

| 功能需求 | 骑楼的解决方案 |

|---|---|

| 行人通行 | 提供连续的遮阳避雨走廊 |

| 商业展示 | 底层店铺直接面向街道 |

| 居住需求 | 上层可作为住宅使用 |

| 城市美观 | 统一连续的立面形成街道特色 |

这种"一箭多雕"的设计,难怪会在商业繁荣的城市迅速普及。

中西建筑文化的融合

骑楼其实是东西方建筑智慧结合的产物。中国传统有檐廊式建筑,而西方则有柱廊式建筑。在近代通商口岸,这两种形式相遇并融合,终形成了我们看到的骑楼样式。

广州的骑楼受西方影响更明显,而闽南地区的骑楼则保留更多本土元素,比如使用红砖、装饰有传统图案等。这种文化融合让骑楼既有实用功能,又具有独特的美学价值。

骑楼的历史发展

起源与早期发展

关于骑楼早的起源,学界还有争议。有人认为可以追溯到唐宋时期的"檐廊",也有人认为是明清时期商业街市的产物。但现代意义上的骑楼,确实是在19世纪中后期开始在广州、厦门等通商口岸大量出现。

有趣的是,初骑楼的建设并非完全自发。1904年,广州颁布了《广东省城警厅现行取缔建筑章程及施行规则》,规定新建房屋必须留出一定宽度的走廊供公众使用。这可能是中国早的关于骑楼建设的官方规定。

民国时期的繁荣

-年代是骑楼建设的黄金时期。这一时期,不仅广州、厦门等传统骑楼城市继续扩展骑楼街区,连汕头、海口、北海等城市也大规模兴建骑楼。

我在汕头小公园街区看到的骑楼群就是那个时期的代表作。巴洛克式的山花装饰、精巧的浮雕、彩色玻璃窗虽然历经沧桑,仍能感受到当年的繁华气息。

新中国成立后的变迁

-年代,由于城市规划理念的变化和住房紧张,很多骑楼被改建,底层走廊被封闭以增加使用面积。这时期不少骑楼失去了原有特色。

改革开放后,随着经济发展和旧城改造,大量骑楼被拆除。直到1990年代末,人们才开始意识到骑楼的历史文化价值,保护工作逐渐展开。

当代骑楼的保护与复兴

保护现状

现在很多城市都把骑楼街区作为历史文化遗产进行保护。比如:

1. 广州的上下九、北京路

2. 厦门的中山路

3. 海口的老街区

4. 梧州的骑楼城

这些地方不仅保留了原有建筑,还通过修缮恢复了历史风貌。走在这些街道上,仿佛穿越时空回到了民国时期。

功能更新

单纯的保护是不够的,骑楼还需要适应现代城市生活。我看到很多成功的案例:

1. 广州永庆坊将骑楼改造为文创空间

2. 厦门中山路保持商业活力的同时保留历史风貌

3. 海口骑楼老街引入现代餐饮业态

这种"老瓶装新酒"的做法,让历史建筑焕发新生,值得点赞。

新建骑楼的探索

更有意思的是,一些新建项目也开始借鉴骑楼理念。比如珠海的情侣路南段、广州珠江新城的一些商业项目,都采用了现代版的骑楼设计,既传承了历史文脉,又满足了当代需求。

骑楼文化的意义

骑楼不仅仅是一种建筑形式,它承载了太多城市记忆和文化内涵:

1. 城市历史的见证者:每一栋骑楼都记录着城市发展的故事

2. 市井生活的容器:骑楼下发生过无数普通人的悲欢离合

3. 建筑艺术的展示:中西合璧的装饰细节令人叹服

4. 城市特色的标志:说到骑楼,就会联想到岭南、闽南文化

我记得有一次在广州骑楼下避雨,旁边一位老伯告诉我,他从小就在这条街上长大,见证了骑楼的兴衰变迁。这种活态的历史,是书本上读不到的珍贵记忆。

个人感想

作为一个建筑爱好者,我特别喜欢探索各个城市的骑楼街区。每到一个有骑楼的城市,我都会特意去老城区走走,感受那种独特的氛围。

骑楼打动我的地方在于它的"人情味"——它不仅是冷冰冰的建筑,更是为人的生活需求而设计的。遮阳挡雨的走廊、临街的热闹商铺、楼上安静的居住空间这种设计处处体现着对人的关怀。

现在很多新建筑追求高大上,却常常忽略了使用者的真实感受。反观骑楼,虽然诞生于一百多年前,但它的设计理念至今仍不过时。这或许就是为什么现在越来越多的城市开始重视骑楼保护,甚至在新建筑中借鉴骑楼元素。

你所在的城市有骑楼吗?喜欢哪里的骑楼街区?对于如何平衡骑楼的保护与更新,有什么看法?