馒头是谁发明的看看古人如何创造这种美食

- 生活

- 2025-08-31

- 107

馒头是谁发明的?看看古人如何创造这种美食 大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别接地气的话题——馒头。作为中国人餐桌上常见的主食之一,馒头陪伴了我们几千年,但你知道它到底是谁...

馒头是谁发明的?看看古人如何创造这种美食

大家好呀!今天咱们来聊聊一个特别接地气的话题——馒头。作为中国人餐桌上常见的主食之一,馒头陪伴了我们几千年,但你知道它到底是谁发明的吗?作为一个爱吃馒头的小编,我近可是好好研究了一番这个"白胖子"的历史,发现它的故事比想象中要有趣得多呢!

馒头的起源传说

关于馒头的发明,广为流传的说法要数三国时期的诸葛亮了。据说在诸葛亮南征孟获时,为了安抚当地的水神,避免渡江时遭遇不测,他命令士兵用面粉做成"人头"形状的祭品投入江中,代替真人祭祀。这种面食后来就演变成了我们现在吃的馒头。

不过说实话,这个传说听起来有点吓人是不是?用面粉做成人头形状,想想还有点瘆得慌。但换个角度想,诸葛亮这一招既避免了活人祭祀的残忍,又达到了安抚民心的目的,确实挺聪明的。而且从"蛮头"(蛮人的头)到"馒头"的演变,也体现了语言文化的变迁。

但历史学家们可不这么简单就买账。根据考古发现,早在春秋战国时期,我国北方就已经有了类似馒头的面食。在新疆出土的4000年前的小麦和面食遗存,更是把中国面食的历史大大提前了。所以很可能馒头是劳动人民在长期实践中逐渐发明的,而不是某个人的一时灵感。

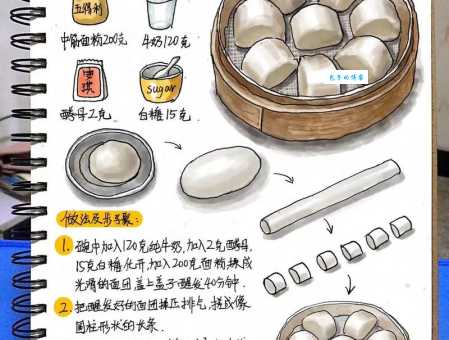

古人是如何制作馒头的

说到古人做馒头的方法,那可真是充满了智慧。在没有酵母粉的古代,人们是怎么让面团发起来的呢?

原始的方法是用"老面"——就是前一天剩下的面团。这种自然发酵的方法虽然慢,但做出来的馒头特别香。我记得小时候奶奶就是用这种方法,每次做馒头前都要"养"面,那个过程特别神奇,看着面团一点点变大,就像变魔术一样。

古人还会用酒曲来发酵,或者用米汤、蜂蜜水来帮助面团发酵。在《齐民要术》这本古代农书里,就详细记载了各种发酵方法。想想看,在没有温度计、没有精确计量的古代,光靠经验和手感就能做出松软的馒头,古人的厨艺真是令人佩服!

这里我整理了一个简单的古代馒头制作方法表,看看和现在有什么不同:

| 制作步骤 | 古代方法 | 现代方法 |

|---|---|---|

| 发酵剂 | 老面、酒曲、米汤 | 酵母粉、泡打粉 |

| 和面 | 手工揉面,时间长 | 机器和面,快速 |

| 发酵 | 自然温度,时间长 | 控制温度,时间短 |

| 蒸制 | 柴火大锅 | 燃气/电蒸锅 |

馒头在古代社会的地位

别看馒头现在这么普通,在古代可是妥妥的"高级货"呢!尤其是在北方,小麦种植普及之前,能吃上白面馒头那可是富贵人家的象征。

在唐宋时期,随着小麦种植技术的进步和磨面工具的发展,馒头才逐渐走入寻常百姓家。但即便是这样,普通人家也不是天天能吃上白面馒头的,更多时候是掺杂了各种粗粮的"杂面馒头"。

有趣的是,馒头在古代还有不少"亲戚"。比如宋代有一种叫"炊饼"的面食,其实就是现在的馒头;而"馒头"这个词在当时反而指的是有馅的面食,类似于现在的包子。这种名称的演变,也反映了饮食文化的流动和变化。

我还发现一个有趣的现象:在古代文学作品中,馒头经常被用来形容女子的肌肤。比如"肤如凝脂"、"白如馒头",这种比喻现在听起来可能有点搞笑,但在当时可是相当高级的赞美呢!

馒头的文化意义

馒头不仅仅是一种食物,它还承载着丰富的文化内涵。在中国的传统节日和人生礼仪中,馒头常常扮演重要角色。

比如在北方,过年蒸馒头是一项重要的年俗。家家户户都会蒸很多馒头,有的还会做成各种吉祥的形状,像鱼(年年有余)、寿桃(长寿)等等。这些馒头不仅要供家人吃,还要用来祭祀祖先,寓意着五谷丰登、家宅平安。

在婚丧嫁娶等人生大事中,馒头也是必不可少的。婚礼上的"喜馒头",丧礼上的"祭馒头",都有着特定的形制和意义。这种饮食与礼仪的结合,体现了中国人"民以食为天"的生活哲学。

作为一个90后,我记忆中温暖的馒头画面,是小时候过年时全家人一起揉面、做馒头的情景。大人们忙着揉面、造型,孩子们在旁边捣乱,那种热闹和温馨,是现在超市里买的速冻馒头永远无法替代的。

现代馒头的花样百出

随着时代发展,馒头也在不断创新。现在的馒头可不仅仅是白色的了,各种花样、各种口味层出不穷。

有加入蔬菜汁的彩色馒头,有包着奶黄、豆沙的甜味馒头,甚至还有加入杂粮、坚果的健康馒头。在南方,馒头还发展出了"开花馒头"这种特色品种,蒸好后顶部自然裂开像花朵一样,既好看又好吃。

我喜欢的是山东的"戗面馒头",特别有嚼劲;还有陕西的"石子馍",虽然严格来说不算馒头,但那种原始的面香让人回味无穷。每次去不同地方旅游,我都会尝尝当地的特色面食,发现同一种食材在不同地方能演变出这么多花样,真是神奇!

馒头背后的思考

写到这里,我突然想到一个为什么馒头这种看似简单的食物,能够穿越千年历史,至今仍然是中国人餐桌上的主角?

我想,除了它确实美味、实惠、方便外,更重要的是它承载了中国人的集体记忆和文化认同。从诸葛亮到现代超市,从祭祀用品到日常主食,馒头的演变其实就是一部微缩的中国饮食文化史。

在这个快餐文化盛行的时代,亲手蒸一锅馒头反而成了一种奢侈。但每当我闻到那股面香,就会想起小时候的味道,想起那些关于家庭、关于传统的温暖记忆。也许,这就是食物神奇的力量吧。

你们家有什么特别的馒头做法或关于馒头的记忆吗?我怀念的是奶奶做的红糖馒头,每次揭开锅盖那股甜香,到现在都忘不了。你记忆中美味的馒头是什么样的呢?